クジラ種別頭数表からみる日本の商業捕鯨再開の正当性~IWC脱退はやむなしか~個体数・生息数は増加中~

日本が国際捕鯨委員会IWCを脱退、商業捕鯨を再開へ

日本が国際捕鯨委員会IWCを脱退し、近海による商業捕鯨を再開すると報じられています。

日本政府の菅官房長官はIWC脱退および商業捕鯨再開について、「IWC総会において、鯨資源の持続的利用の立場と保護の立場の共存が不可能である、このことが改めて明らかとなり、今回の決断に至った」と説明しました。

今回は、この問題に関してみていきます。

クジラの種類について~ミンククジラ、シロナガスクジラ、マッコウクジラ、イワシクジラ、ニタリクジラなど

クジラはヒゲクジラ類14種、とハクジラ類(歯クジラ)70種に大きく分けられます。

このうち、

- ヒゲクジラはシロナガスクジラ、ニタリクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ、ザトウクジラ、ミンククジラ、クロミンククジラ、コククジラ、ホッキョククジラなど

- ハクジラは、マッコウクジラ、シロイルカ、コビレゴンドウ、シャチ、バンドウイルカ、ツチクジラなど

がいます。(下図参照)

画像出典:水産庁「捕鯨問題の真実」

クジラは何を食べているか?~クジラの摂餌状況~

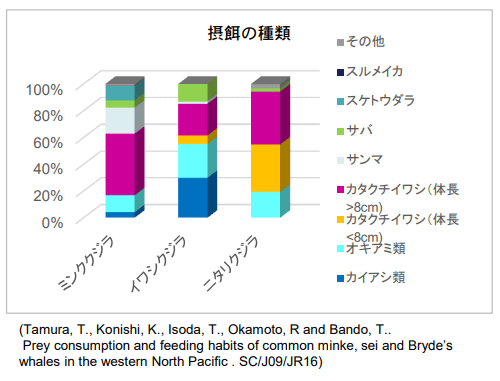

このうち歯クジラ類(ハクジラ)はマグロ、カツオなどを積極的に捕食する肉食のクジラで、

ヒゲクジラ類はオキアミやプランクトンなどのほか、サンマ、イオワシ、イカナゴ、ニシン、シシャモなどの小型魚類、イカ、タラ、サバ、ブリなどを食しているといわれてきました。

画像出典:水産庁「捕鯨問題の真実」

しかし近年、研究調査によって、この食餌が必ずしも一定でないこと、地域によってばらつきがあることがわかってきたということです。

(ちょっと考えてみれば当たり前ですよね。人間だって住む地域、時期、環境によって食事は異なりますから。)

なお、上記の内容からして、「クジラは食物連鎖の頂点」という表現も間違っていることがわかります。

少なくともヒゲクジラ類に関しては、食物連鎖の中間地点あたりにいるとみるのが妥当でしょう。

頂点という意味でいうと、シャチが頂点と言えると思います。

商業捕鯨再開で日本近海の水産資源(イカ、ビンナガマグロ、カツオ、イワシ、サバ類)の漁獲量が回復か?

上記の通り、ハクジラ類、ヒゲクジラ類ともに摂餌対象は人間の食べるものと重なっており、近年、クジラ類の増加によって水産資源・漁獲量が減少してきているのではないか、という研究がさまざま出される状況となっています。

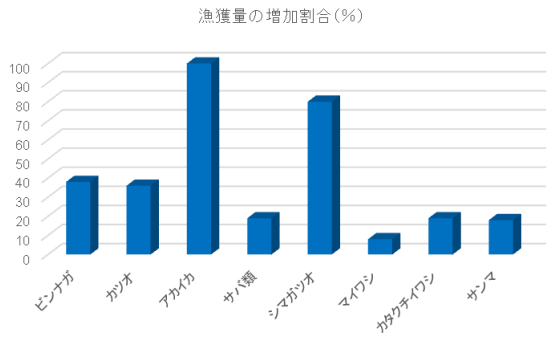

水産庁ではこれらの研究を踏まえ、独自に捕鯨再開による漁獲量の増加割合を発表しています。下図

画像出典:水産庁「捕鯨問題の真実」

このあたりは捕鯨推進派と反対派で大きくことなる見解が出されているので何とも言えませんが、とりあえず、水産資源をクジラが食べてしまっているという見方は、自然界の成り立ちからして十分にあり得る話ではないかと、自分は思います。

IWCによる各種クジラにおける生息数・個体数の予測表

以下にIWCの推計した各種クジラの生息数の予測表を載せておきます。

ミンククジラの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| Southern Hemisphere | 1985/86-1990/91 | 720,000 | 510,000 – 1,010,000 |

| 1992/93-2003/04 | 515,000 | 360,000 – 730,000 | |

| North Atlantic | |||

| Northeastern | 1989 | 64,000 | 50,000 – 80,000 |

| 1995 | 112,000 | 95,000 – 130,000 | |

| 1996-2000 | 80,000 | 65,000 – 100,000 | |

| 2003-2007 | 81,000 | 60,000 – 110,000 | |

| 2008-13 | 90,000 | 60,000 – 130000 | |

| Central | 2005-2007 | 50,000 | 30,000-85,000 |

| West Greenland | 2007 | 17,000 | 7,000 – 40,000 |

| North Pacific | |||

| North West Pacific and Okhotsk Sea | 1989-90 | 25,000 | 12,800 – 48,600 |

| 2003 | Ca 22,000+ | Under review |

シロナガスクジラの個体数

| Year(s) to which estimate applies | Approximate point estimate | Approximate 95% confidence limits | |

| Southern Hemisphere (excluding pygmy blue) | 1997/98 | 2,300 | 1,150 – 4,500 |

ナガスクジラの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| North Atlantic | |||

| East Greenland to Faroes | Sep-87 | 15,000 | 11,000 – 20,000 |

| 1995 | 22,000 | 16,000 – 30,000 | |

| 2001 | 26,000 | 20,000 – 33,000 | |

| 2007 | 22,000 | 16,000 – 30,000 | |

| West Greenland | 2007 | 4,500 | 1,900 – 10,000 |

コククジラの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| North Pacific | |||

| Eastern | 1997/98 | 21,000 | 18,000 – 24,000 |

| Jan-00 | 16,500 | 14,000 – 18,000 | |

| Feb-01 | 16,000 | 14,000 – 18,000 | |

| Jul-06 | 19,000 | 17,000 – 22,000 | |

| Western | 2007 | 121 | 112 – 130 |

ホッキョククジラの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| North Pacific | |||

| Bering-Chukchi- Beaufort Seas stock | 2001 | 10,500 | 8,000 – 13,000 |

| 2004 | 12,600 | 8,000 – 20,000 | |

| 2011 | 17,000 | 15,700 – 19,000 | |

| North Atlantic | |||

| West Greenland feeding area | 2012 | 1,300 | 900 – 1,600 |

ザトウクジラの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| Southern Hemisphere | |||

| Partial coverage of Antarctic feeding grounds | 1997/98 | 42,000 | 34,000 – 52,000 |

| Eastern South America | 2005 | 6,200 | 4,600 – 8,500 |

| Rate of increase of around 7% | |||

| Western South America | Apr-03 | 2,900 | 2,000 – 4,200 |

| Western Australian | 2008 | 29,000 | 24,000 – 40,000 |

| Rate of increase of around 10% 1999-2008 | |||

| Western Africa | 2005 | 9,800 | 7,000 – 12,000 |

| Rate of increase of around 4-5% | |||

| Eastern Africa breeding stock(s) | 2006 | 14,000 | 11,000 – 19,000 |

| North Atlantic | |||

| Western North Atlantic | 1992-93 | 11,600 | 10,000 – 13,500 |

| West Greenland | 2007 | 2,700 | 1,400 – 5,200 |

| Rate of increase of around 9% 1984-2007 | |||

| North Pacific | 2007 | 22,000 | 19,000 – 23,000 |

| Arabian Sea | 2007 | 80 | 60 – 110 |

RIGHT WHALESの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| Southern Hemisphere | 2009 | 12,000 | |

| Southwest Atlantic | 2009 | 3,300 | |

| Rate of increase around 7% | |||

| Southern Africa | 2009 | 3,900 | |

| Rate of increase around 7% | |||

| Sub-Antarctic New Zealand | 2009 | 2,700 | |

| South central and Western Australia | 2009 | 2,000 | |

| Rate of increase around 7% | |||

| North Atlantic | 2010 | 490 | |

ニタリクジラの個体数

| ‘Best’ estimate | Approximate | ||

| Year(s) to which estimate applies | 95% CI | ||

| North Pacific | |||

| Western | 1999-2002 | 21,000 | 11,000 – 38,000 |

ゴンドウクジラの個体数

| Approximate point estimate | Approximate 95% confidence limits | ||

| Year(s) to which estimate applies | |||

| 1989 | 780,000 | 440,000 – 1,370,000 | |

| Central & Eastern North Atlantic |

クジラの個体数は全体として増えている

上記の各種クジラの個体数調査をみてもわかるとおり、クジラの個体数は全体として増えているようです。

調査研究機関によれば、概ね年間3~8%程度は増えているとの予測もあるようです。

ただセミクジラ類などは地域によっては大きく減少しているということで、今後は地域別、種別によりきめ細やかな種の管理が必要になってきていると主張している研究者もいます。

(個人的には、クジラはいてもいなくても、全滅しても人類は困らないんじゃないかと思ってますが、さすがにそういう主張の研究者は多くないようです。)

日本の国際捕鯨委員会IWC脱退における法的根拠

なお、日本政府はIWC脱退を決めましたが、これですぐに商業捕鯨が再開できるというわけではないようです。

というのも国連海洋法条約に日本は加盟していますが、これがネックになってくるとのことです。

国連海洋法条約では、締結国に対しクジラの保護にを「その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて」行うように義務付けているとのこと。

この条文は具体的にどの国際機関を指すかは示していませんが、一般的にはIWCを示していると言われています。

北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)に加盟か?

日本政府としては、今後は捕鯨支持国だけでまとまった北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)に加盟するなどしていくかもしれません。

北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)はIWCの縮小版みたいな位置づけですが、捕鯨に反対する国々はいませんので捕鯨をやりやすいと言えます。

北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)の加盟国はノルウェー、アイスランド、グリーンランド、フェロー諸島となっています。

なお、個人的な捕鯨に対する見解としては

「クジラなんて全滅しても困らないんじゃないの?」

というものです。

自分は「食物連鎖の頂点に云々」という学説がなんとも胡散臭く感じています。

クマが九州や四国からいなくなっても困らないように

欧州から狼や熊がいなくなって困らないように、

クジラがいなくなっても大して困ることはないはずだけどな?

と思います。

もちろん、深海の生物にとってはいろいろあるかもしれませんが、それが人間に大きな影響があるかどうかは・・・わかりませんね。

とりあえず、上手い具合に人間にとって好ましい状況に持っていくことが必要だと思います。

クジラの気持ちを忖度するような、馬鹿げた感覚は捨て去るべきと思います。

以上です。